新聞詳情 Company News

您現在的位置:網站首頁 >> 新聞詳情

水質監測全面覆蓋 保證南水進京飲水安全

瀏覽次數:3469 日期:2014/10/28 9:54:22

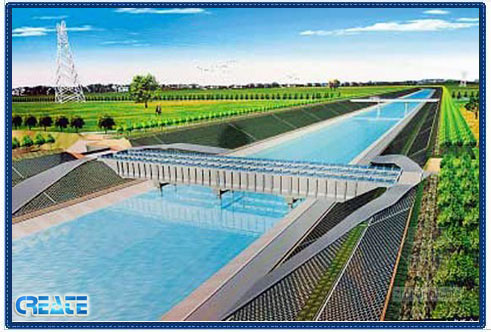

緊鄰北京頤和園的團城湖調節池,即將作為南水北調中線工程在北京的輸水終點,迎來1276公里外的南來水。南水北調中線工程已全線貫通,汛期過后,丹江口水庫的清澈之水途經渠道輸送進京,最終匯入此處。

“通過與京石段輸水過程的比對分析,入京的江水水質與丹江口水庫出水水質不會有較大差異。”北京市南水北調調水中心副總工劉一宏表示,輸水初期,他們將加大水質監測的頻率,確保用水安全。

“目前我們已具備地表水、地下水飲用水、廢污水及再生水、大氣降水等類別53個項目的監測能力。”劉一宏說,南水北調來水在北京市采用的是實驗室監測、自動監測及應急移動監測等多種方式相結合。

有人擔憂:南水北上,會不會讓北京水廠的管網對“新水”不適應?

為此,北京自來水集團在丹江口水源地建設了試驗基地——“微型水廠”。通過試驗,已基本掌握了丹江口水庫與密云水庫水源的水質指標差異性;摸清了不同年代、不同材質、不同地區的管道對于南水北調水源的適應周期。依據試驗成果,市自來水集團正在有計劃地調整水廠的處理工藝,實施管網改造工程。

2014年南水北調水源進京后,南水北調水源與北京地表、地下水源將共同成為北京市的供水水源,城市供水系統將面臨更加多樣而復雜的水源格局。北京市自來水集團也在建設北京市應急飲用水生產儲備中心,中心建成后將具備每日3萬桶裝水、80萬瓶裝水的應急供水能力,能夠滿足50萬人一天基本飲水需求。

全線通水后,南水北調面臨外調水源的聯合調度和調蓄、環境保護、調水安全等一些新的技術大難題。北京市南水北調辦公室有關負責人透露,北京南水北調辦已制定了面向2020年的《北京市南水北調科技發展規劃綱要》,在南水北調工程水資源安全保障關鍵技術、南水北調沿線和調蓄工程生態環境及污染物演變規律研究、建立南水北調水環境模擬模型、加強南水北調來水水質監測能力建設等方面加強科技攻關。屆時,在強化水質監測方面,將具備109項指標檢測能力。

而在河南,“南水”的作用不僅僅意味著有效緩解水資源緊缺現狀,尤為重要的是,這一舉措無疑為“中原糧倉”套上了安全鎖。

上一篇:遼寧全省飲水水質將實現監測全覆蓋